お正月

お正月は、1年の健康や幸せをもたらす「年神様」が初日の出とともに現れるとされ、

元日の早朝に天皇が災いを祓い方策を祈る「四方拝」という儀式があります。それが国民に広がり「初日の出」を拝むようになったといわれています。

元日の早朝に天皇が災いを祓い方策を祈る「四方拝」という儀式があります。それが国民に広がり「初日の出」を拝むようになったといわれています。

お正月の準備 門松・しめ飾り・鏡餅は

12月13日 正月始め お正月の準備を始める日。 神社やお寺で「すす払い」が行われます。「松迎え」といい、お正月に必要な木を山へ取りに行く習慣があります。

「二重苦」を表す29日や30日31日は「一夜飾り」といわれ年神様に失礼にあたるので、28日までにお正月の準備を終わらせます。

神社やお寺で「すす払い」が行われます。「松迎え」といい、お正月に必要な木を山へ取りに行く習慣があります。

「二重苦」を表す29日や30日31日は「一夜飾り」といわれ年神様に失礼にあたるので、28日までにお正月の準備を終わらせます。

神社やお寺で「すす払い」が行われます。「松迎え」といい、お正月に必要な木を山へ取りに行く習慣があります。

「二重苦」を表す29日や30日31日は「一夜飾り」といわれ年神様に失礼にあたるので、28日までにお正月の準備を終わらせます。

神社やお寺で「すす払い」が行われます。「松迎え」といい、お正月に必要な木を山へ取りに行く習慣があります。

「二重苦」を表す29日や30日31日は「一夜飾り」といわれ年神様に失礼にあたるので、28日までにお正月の準備を終わらせます。門松 松は常緑樹で伐った後に日もちが良く変色をしません。古代は恵方の山から松を伐って飾っていました。

年神様をお迎えする際に「目印」になるように門口や玄関の左右に一対で立てます。 ※2番目に長いたけが外側になるように配置します。

※2番目に長いたけが外側になるように配置します。

しめ飾り 災いが家の中に入らないように玄関に飾るしめ縄のことです。神棚にも飾ります。家内安全厄除けのご利益があるとされています。

鏡もち 大小二つのお餅を重ね床の間に飾ります。新年の恵方、または南か東を向くように置く。

鏡もち 大小二つのお餅を重ね床の間に飾ります。新年の恵方、または南か東を向くように置く。

年神様をお迎えする際に「目印」になるように門口や玄関の左右に一対で立てます。

※2番目に長いたけが外側になるように配置します。

※2番目に長いたけが外側になるように配置します。 しめ飾り 災いが家の中に入らないように玄関に飾るしめ縄のことです。神棚にも飾ります。家内安全厄除けのご利益があるとされています。

鏡もち 大小二つのお餅を重ね床の間に飾ります。新年の恵方、または南か東を向くように置く。

鏡もち 大小二つのお餅を重ね床の間に飾ります。新年の恵方、または南か東を向くように置く。 12月22日頃 冬至

1年で一番夜がながい日。無病息災を願って柚子湯に入ったり、カボチャがゆなどを食べる習慣です。

12月31日 大晦日

1年の最後の日。暦月の1年の最後の月末で「大晦日」と呼びました。

1月1日 元日

門松を立てておく、正月7日(または15日)までを「松の内」です。

関西地方、山陰地方、名古屋は」1月15日までをいいます。

関西地方、山陰地方、名古屋は」1月15日までをいいます。

お正月のしきたり

【お節料理】年神様へのお供え物として、口取り(壱の重)焼き物(弍の重)煮物(参の重)酢の物(与の重)「四を避けて与の重と呼びます」五段目は年神様からの福を詰める場所として空箱とすることもあります。

3、5、7のの吉数にして四隅を開けないように料理を詰めます。 神が天から降りてくるのを待ち準備をする期間。

神が天から降りてくるのを待ち準備をする期間。

【お屠蘇(おとそ)】 1年の邪気を払い、長寿を願ってお正月のお祝いに飲むお酒のことです。家族一同が集めり年少者から盃をまわして飲んで行きます。お屠蘇を飲んでからおせちをいただくお正月のしきたりです。

【鏡開き】 「松明け」の行事。正月の鏡餅を食べる日です。関東は1月11日 関西は1月20日に行うこともあります。

3、5、7のの吉数にして四隅を開けないように料理を詰めます。

神が天から降りてくるのを待ち準備をする期間。

神が天から降りてくるのを待ち準備をする期間。【お屠蘇(おとそ)】 1年の邪気を払い、長寿を願ってお正月のお祝いに飲むお酒のことです。家族一同が集めり年少者から盃をまわして飲んで行きます。お屠蘇を飲んでからおせちをいただくお正月のしきたりです。

【鏡開き】 「松明け」の行事。正月の鏡餅を食べる日です。関東は1月11日 関西は1月20日に行うこともあります。

お年始(お年賀)

日頃お世話になっている方のお宅へ新年のご挨拶に伺うことです。 元旦を避けて松の内までに済ませるのが一般的です。

元旦を避けて松の内までに済ませるのが一般的です。

「松の内」正月7日(または15日)まで 【のし、水引】

のしあり 紅白5本蝶結び。 もちろんお年玉袋で大丈夫です。

元旦を避けて松の内までに済ませるのが一般的です。

元旦を避けて松の内までに済ませるのが一般的です。「松の内」正月7日(または15日)まで 【のし、水引】

のしあり 紅白5本蝶結び。 もちろんお年玉袋で大丈夫です。

おすすめ記事

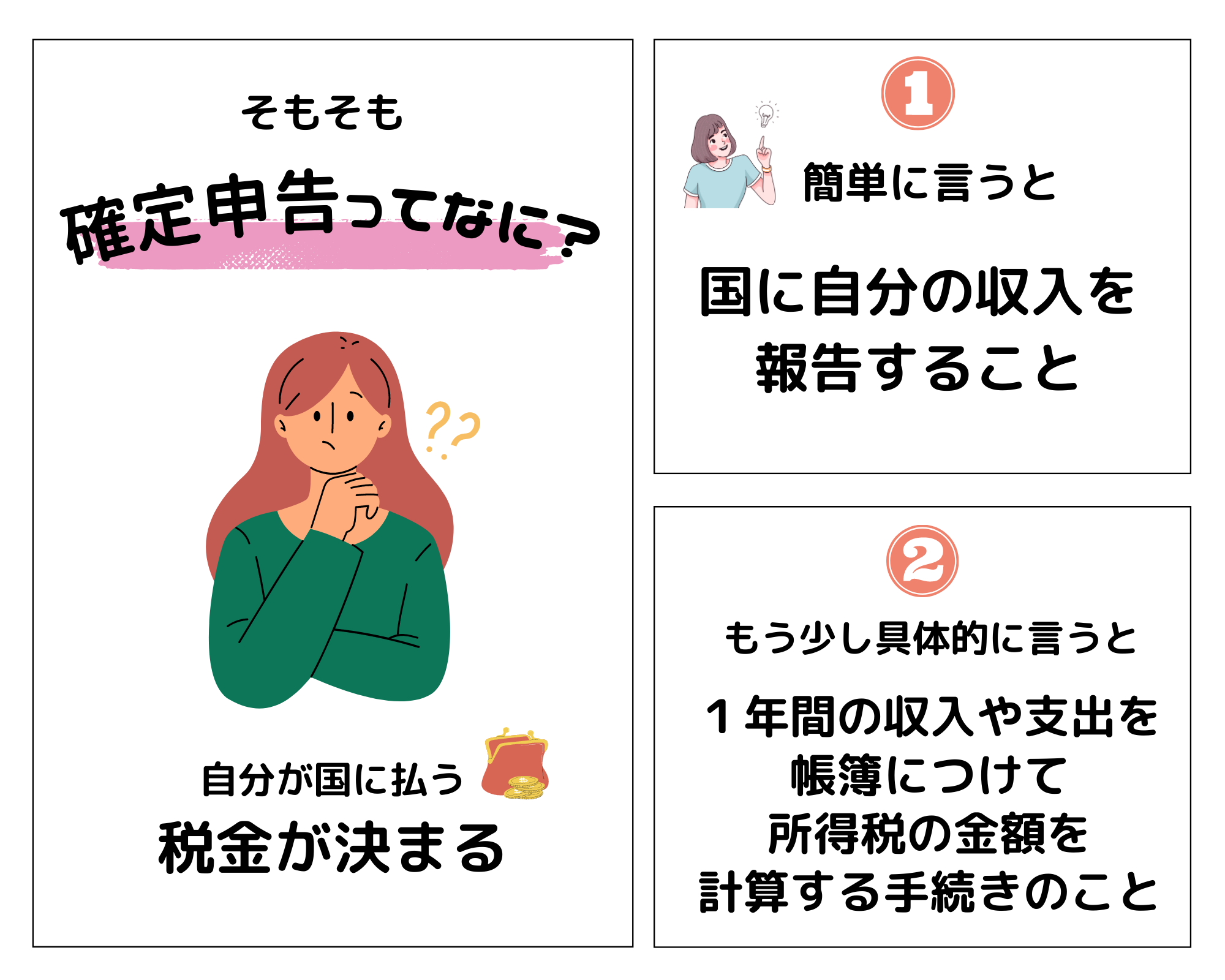

確定申告の準備はいつから?

確定申告で準備するもの一覧、一体いつから準備すればいいの? を解説